2025年春、百日せきの患者数が全国で急増しています。

国立健康危機管理研究機構の速報によると、3月30日時点で今年の累計患者数は4,771人にのぼり、すでに2024年の年間患者数(4,054人)を上回りました。

この状況を受けて、専門家は「重症化予防のためにワクチン接種も検討してほしい」と呼びかけています。

百日せきとは?

主な症状と感染経路

百日せきは、細菌感染によって引き起こされる呼吸器の病気で、特に乳児や子どもにとっては注意が必要です。

主な感染経路はせきやくしゃみによる飛沫感染。

初期には風邪のような症状ですが、次第に「コンコンコン…ヒュー」と続く激しいせきに変わり、時には呼吸困難や肺炎、脳症を引き起こすこともあります。

特に生後6か月未満の赤ちゃんは重症化リスクが高く、命に関わるケースもあるため、家族や周囲の大人が注意する必要があります。

ワクチン接種はどうすべき?

焦らず情報収集を

日本では、百日せきを含む「5種混合ワクチン」が公費で定期接種の対象となっており、生後2か月から2歳半ごろまでに4回接種するのが標準です。

また、日本小児科学会は、乳児の早期接種に加え、小学校入学前や高学年での任意接種も推奨しています。

ただし、ここで大切なのは、ワクチン接種=即行動ではなく、

「自分や家族にとって本当に必要かどうか、情報をしっかり集めたうえで判断すること」です。

ワクチンにも副反応やリスクがあります。だからこそ、医師や信頼できる公的機関の情報をもとに、自分の考えで納得したうえで選択することが大切です。

感染予防の基本も忘れずに!

百日せきはワクチン接種だけでなく、日常の予防意識がとても重要です。

- 手洗い・うがいの徹底

- 人混みや換気の悪い場所を避ける

- せきやくしゃみをするときはマスクやハンカチで口を覆う(咳エチケット)

- 体調が悪いときは無理せず休む

特に家族に小さなお子さんや高齢者がいる場合は、家庭内での感染予防を意識することが求められます。

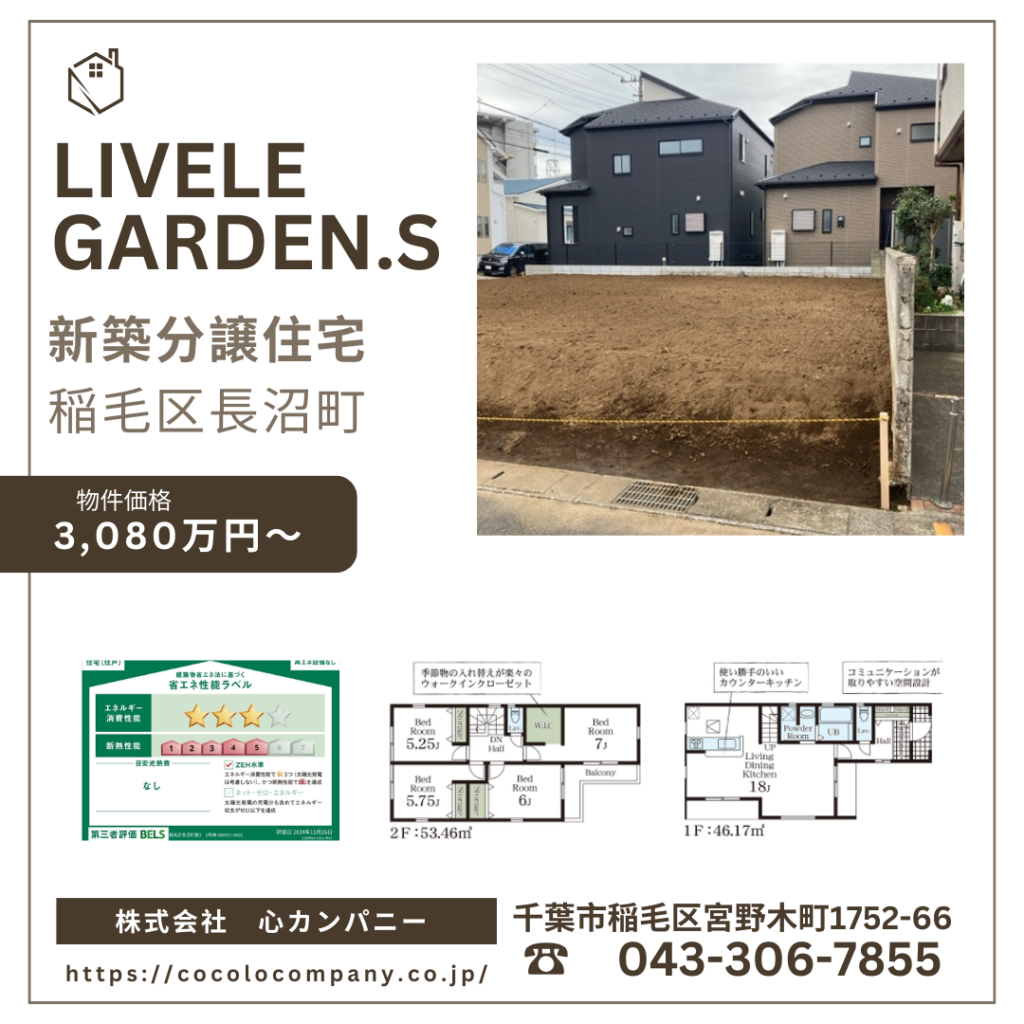

【AD】

希釈せずにそのまま使える次亜塩素酸水、除菌水ジーア

一人ひとりができる「気づき」と「行動」を

現在の百日せき流行の背景には、コロナ禍で流行が抑えられ、免疫を持つ人が減っているという要因もあると指摘されています。

また、大阪や沖縄では抗菌薬が効きにくい耐性菌も確認されており、より慎重な対応が必要になりそうです。

今は「知ること」「備えること」が何よりも大切な時期です。

ワクチン接種の判断に迷っている方も、焦らず、まずは正確な情報を集めてから考えてみてはいかがでしょうか?

そして日常のちょっとした予防行動が、自分や大切な人を守る一歩になります。